The New Skill in AI is Not Prompting, It’s Context Engineering

“上下文工程”(Context Engineering)这个新术语正在 AI 世界中迅速流行起来。人们的关注点正从“提示词工程”(Prompt Engineering)转向一个更广泛、更有力的概念:上下文工程。Tobi Lutke 曾这样描述它:“这是为任务提供一切必要上下文,让大语言模型有可能完成它的艺术。”他说得没错。

随着 AI 智能体(Agents)的崛起,“加载到有限工作记忆中的信息”变得比以往任何时候都重要。我们越来越清楚地看到,决定一个智能体成功或失败的关键,不再是模型本身,而是你提供给它的上下文质量。如今,大多数智能体失败并不是模型能力的问题,而是上下文失败。

什么是“上下文”?

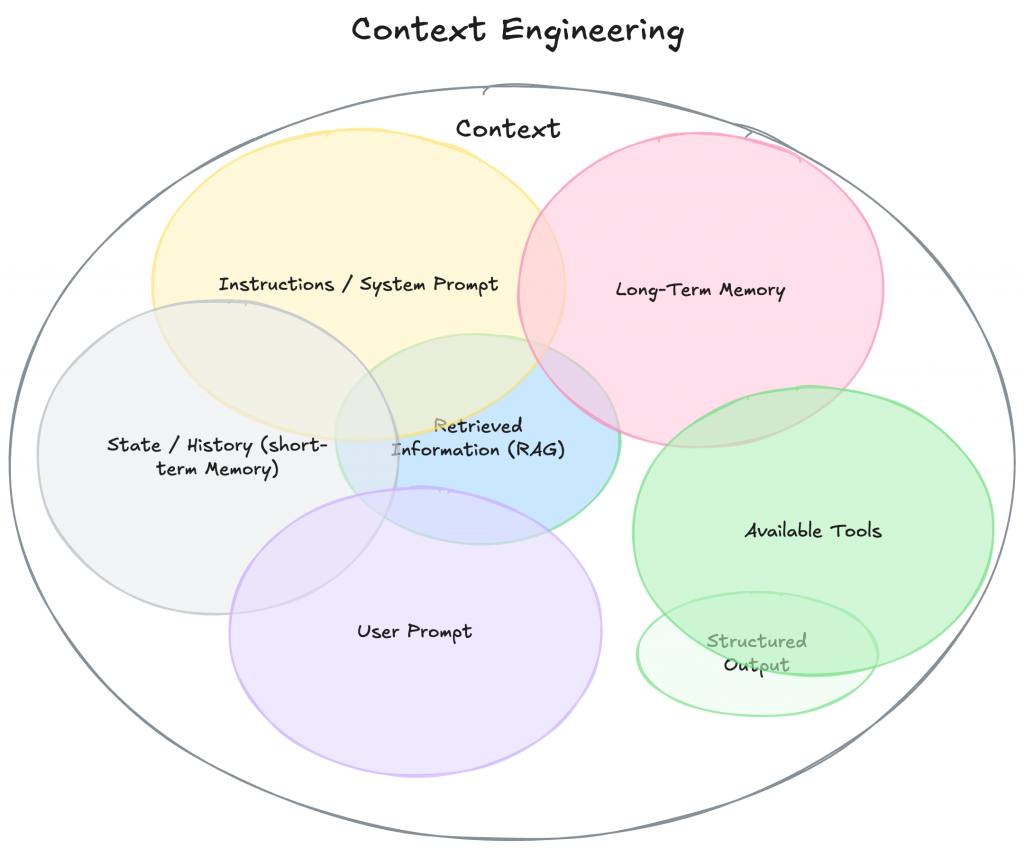

要理解“上下文工程”,首先要拓展我们对“上下文”的定义。它不仅仅是你发给模型的那一句提示语。它应该被理解为模型在生成回答前,所能“看见”的所有内容。

上下文的组成:

- 系统指令(Instructions / System Prompt):最初设置模型行为的一组规则,通常包括任务说明、示例、行为准则等。

- 用户提示(User Prompt):用户当前提出的问题或任务。

- 状态 / 对话历史(短期记忆):当前会话中,用户与模型之间的所有互动内容。

- 长期记忆(Long-Term Memory):模型在多个会话中持续积累的知识,包括用户偏好、过去项目摘要、或明确要求模型记住的信息等。

- 检索信息(RAG):通过外部文档、数据库或 API 实时调用的相关信息,用于增强回答质量。

- 可用工具(Available Tools):模型可以调用的所有函数或内置工具(如 check_inventory、send_email 等)的定义。

- 结构化输出要求(Structured Output):模型回复所需遵循的格式规范,例如 JSON、表格等。

为什么重要:从“廉价演示”到“魔法产品”

构建真正高效的 AI 智能体,其核心并不是你写了多复杂的代码,而是你给它提供了多高质量的上下文。

构建 Agent 的关键不在于你选用了什么框架或模型,而在于你如何组织上下文。决定一个智能体是否“有魔力”的,不是模型是否最强,而是你是否提供了“对的内容”。

想象一下,一个 AI 助理收到一封简短的邮件,请它安排会议:

“嘿,想问下你明天有没有空同步一下?”

“廉价演示”版本的智能体:上下文质量差

它只能看到这一句话,代码虽然能运行 LLM 并输出回应,但结果很僵硬:

“谢谢您的来信。明天可以。请问您希望几点?”

“魔法产品”版本的智能体:上下文信息丰富

此时,模型在调用前就被加载了如下信息:

- 你的日程安排(显示你明天已经满了)

- 你与这位联系人以往的邮件(得出适合的语气)

- 联系人信息(识别出他是重要合作伙伴)

- 可调用的工具(如 send_invite、send_email)

最终生成的回复就会像这样:

“嘿 Jim!我明天全天都排满了,连轴转。周四上午有空,可以吗?我发了邀请,看看行不行。”

这个“魔法”并不是模型更聪明,而是你给了它完成任务所需的“对的上下文”。这正是上下文工程的意义所在。很多 Agent 的失败,并不是模型不行,而是上下文准备得不好。

从提示词工程到上下文工程

什么是上下文工程?相比提示词工程专注于一句完美的文本指令,上下文工程更像是一整套动态系统。

简单来说:

上下文工程是一门设计和构建动态系统的工程学科,目标是:在正确的时间,提供正确的信息和工具,以正确的格式,让 LLM 拥有完成任务所需的一切。

上下文工程的关键特征:

- 是系统,不是字符串:上下文不是一个静态的提示模板,而是模型调用前,整个系统生成的结果。

- 动态构建:上下文是“按需生成”的,会根据不同请求加载不同信息。有时是日历,有时是邮件,有时是网页搜索。

- 重在时机与质量:核心目标是让模型不会“信息缺失”。这包括“知识”(信息)和“能力”(工具),但只在真正有帮助的时候才提供。

- 格式很关键:怎么呈现信息很重要。浓缩摘要优于原始数据堆砌,清晰的工具定义优于模糊的指令。

结语

构建强大、可靠的 AI 智能体,已经不再是寻找“最强提示词”或依赖模型更新的问题。而是要做好“上下文工程”——为模型提供恰当的信息与工具,在合适的时机,以合适的格式组织起来。这是一项跨学科挑战,需要你理解自己的业务场景、明确产出目标、并系统性地准备一切模型需要的东西,让它真正能“完成任务”。

致谢

本文内容整理自多方深度调研,参考并借鉴了多位专家的精彩观点,包括:

- Tobi Lutke tweet

- Karpathy tweet

- The rise of “context engineering”

- Own your context window

- Context Engineering by Simon Willison

- Context Engineering for Agents

- 转载请保留原文链接谢谢!

- 本站所有资源文章出自互联网收集整理,本站不参与制作,如果侵犯了您的合法权益,请参照关于页面联系本站我们会及时删除。

- 本站发布资源来源于互联网,可能存在水印或者引流等信息,请用户擦亮眼睛自行鉴别,做一个有主见和判断力的用户。

- 本站资源仅供研究、学习交流之用,若使用商业用途,请购买正版授权,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担。

- 联系方式 (#替换成@):support#crazykids.tech